|

2025年7月,山东省发布《大宗工业固体废物回填试点方案(征求意见稿)》,聚焦露天采坑、地下塌陷区等典型场景,探索通过大宗工业固废回填的方式,实现“固废消纳”与“生态修复”的双重目标,引起业界广泛关注。 这项试点背后,是我国在大宗固废处理与矿山修复领域面临的双重压力:一方面,全国大宗固废历史堆存量已达600-700亿吨,年均新增近百亿吨,尾矿等大宗固废综合利用率却仅有35%左右[1]。另一方面,全国仍有约9.9万座废弃矿山亟待修复[2],采坑、塌陷等区域留下大量的“生态伤疤”。

大宗固废回填矿山已有明确政策支持 从国家到地方,近年来一系列政策文件已逐步明确:在安全可控的前提下,鼓励将大宗工业固废用于矿山修复,推动其从“废弃物”向“可利用资源”转变。 2018年,国务院办公厅印发的《“无废城市”建设试点工作方案》就提出,要推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长,确保非法转移倾倒固体废物事件零发生。 2020年,生态环境部、市场监督管理总局发布的《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599—2020)首次明确:尾矿、煤矸石等一般工业固废可用于井下采空区、露天采坑、塌陷区与天然坑洼区的回填。 2021年,国家发改委等10部委联合发布的《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》将矿坑回填纳入大宗固废(煤矸石、尾矿、冶炼渣等)资源化利用重点领域,支持在废弃矿山、采空区、塌陷区等区域推动资源化利用与生态修复的结合。

在国家政策敲定主要基调的基础上,多地也结合本地实际情况出台了更具操作性的地方规范: 内蒙古(2022):内蒙古自治区市场监督管理局发布《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范(DB15/T 2763—2022)》细化了回填场地的水文地质勘察、防渗层铺设与渗滤液导排等技术要求,强调环境风险评估前置。 安徽(2023):安徽省市场监督管理局发布《废弃露天采坑一般工业固废处置与生态修复技术规范》明确从选址到竣工验收的全流程,并强调“固废预处理-分层回填-植被重建”的技术链条,铜陵市某铜矿成功实践尾砂回填并实现生态修复,成为省级标准的实践样本。 山西省(2024):山西省生态环境厅发布《煤矸石生态回填环境保护技术规范》,提出煤矸石“填沟造地”的思路,鼓励企业在荒沟内有序排放并复垦,并细化了对回填后的土壤肥力恢复、植被种植等具体要求。

可以看出,大宗固废回填矿山,不仅已有顶层制度认可,也正在形成分区域、可落地的实践路径,为下一步标准化与规模化打下基础。 矿坑回填可行路径探讨 固废用于矿坑回填作为资源化利用途径已获学界认可 众多业内专家认为,大宗固废用于矿坑回填是实现废弃物资源化利用的有效路径。中国工程院院士蔡美峰[3]在其研究中指出,利用采矿废石、尾矿等填充地下采空区,不仅能维护地下采场的稳定与安全,还能控制废弃物排放所带来的对环境和生态造成污染和危害,是实现废弃物大规模资源化利用的重要举措。 在实现矿区协同减污降碳方面,具有现实潜力 在“双碳”背景下,矿坑回填的减污与固碳潜力也逐渐被证实。中国矿业大学奚弦,桑树勋等人[4]的研究中指出,煤气化渣、粉煤灰等煤基固废可通过矿化过程封存CO2,每吨粉煤灰可固碳50—100kg。结合井下充填技术,即可稳定地层、抑制沉降,也有助于减少固废堆存,协同推进减污和降碳。

最大的挑战在于风险评估和监管薄弱 尽管回填方式具有明确价值,但其环境风险不容忽视。固废利用与低碳建材研究中心发布的《大宗工业固废用于矿坑回填协同生态修复进展、问题与对策》报告指出,当下已经建设的部分回填项目中存在环境风险评估方法不匹配、监管机制不到位等问题。一些固废中含有重金属等有害物质,如未经充分预处理,易造成水体和土壤二次污染。 因此,在推进回填实践中,需从三方面着手: 一是回填前必须对大宗固废的来源和性质进行全面、科学的系统评估,包括其物理化学特性、潜在的污染风险等。例如对于含有重金属等有害物质的固废,需经过严格的预处理,降低其环境风险后才能用于矿坑回填。 二是回填过程中的技术标准和环保要求必须严格执行。如包头市规范中所提及的,要做好回填场地的防渗、淋溶水收集处理等措施,防止固废中的污染物渗漏对周边土壤和水体造成二次污染; 三是加强监管,推动由“项目审批监管”向“全过程环境管控”的智慧转型。 综上,大宗固废回填矿坑是具备科学基础和现实意义的资源化利用路径,不仅可以有效实现大宗固废的碳封存,也是连接“资源利用”和“生态修复”的关键通道。但这条通道的可持续,仍有赖于标准体系、评估机制与智慧监管的同步建设。唯有如此,才能真正实现“无废城市”与“双碳”目标的协同推进。 安徽省三类实践案例观察 据芜湖生态项目团队的持续观察发现,在安徽省长江流域,大宗固废与矿山修复、污染场地治理的融合实践已经在多个城市展开。以下三类案例展示了不同定位、技术方案与监管模式下的实践差异。 样板式治理:铜陵六国化工磷石膏生态储存项目(矿区生态修复&工业固废填埋) 作为典型的“污染源治理+矿坑修复”融合项目,铜陵市六国化工磷石膏库邻近长江,给长江水质安全带来严重威胁,经2018年长江经济带生态环境警示片曝光后,启动了长龙山磷石膏库的生态治理修复工程探索将磷石膏“变废为宝”的路径。 项目通过尾矿矿坑回填的方式,消纳磷石膏约531万吨,采用渗流液收集系统与放渗处理设施,建设标准对标一般工业固废填埋场,尽管其“技术升级+精准防渗+全链监管”的模式提供了可复制样本,但项目总投资高达6.5亿,吨处理费高达122元,重投资和低经济性使其难以大规模推广[5]。

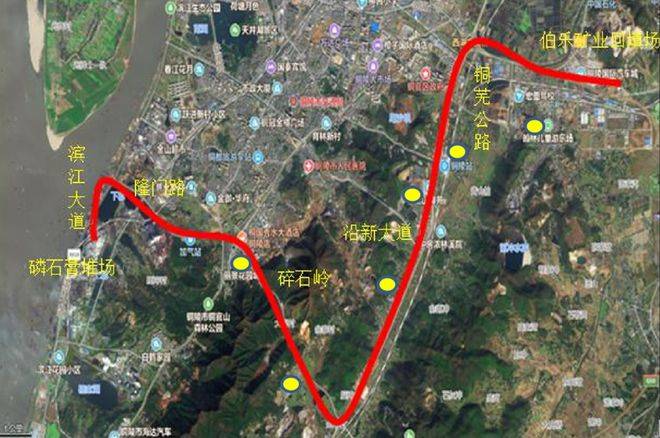

项目处置场固废运输线路示意图 工程性处置:马鞍山市一般固废填埋场 2019年,随着马鞍山市经济的快速发展,工业企业产生的“三废”污染问题越来越突出,马鞍山市没有个相对集中堆置马鞍山市一般工业固体废物Ⅱ类的场所,企业单独处置难度太大,选取一处露天矿山建设固废填埋厂[6]。该项目聚焦城市工业固废难题,计划将废弃矿坑改造为一般工业固体废弃物处置场(Ⅱ类),采用多层放渗结构、高密度聚乙烯(HDPE)膜、淋溶水收集和处理系统等措施有效防止固废中的污染物渗入土壤和地下水。 项目建立了完善的过程追踪机制,对进场的固废来源、种类、数量、运输车辆信息以及填埋位置等信息进行详细记录与备案管理,确保固废转移和处置过程的可追溯。同时,该矿山修复作为马鞍山工业旅游区的配套项目,回填后区域作为凹山地质公园二期,在实现固废处置的同时提升了区域生态与经济价值。

非规范治理:马鞍山市某采石场生态修复项目 项目团队在实地调研中,发现马鞍山市某采石场有大量渣土车疑似倾倒固废至矿坑内,通过反馈问题至生态环境部门,获知到该处矿坑在进行矿山修复回填项目,目前该矿山已闭库,正在进行生态修复。同样是矿山修复和固废回填的“二合一”方案,该工程当前面临信息公开与监管缺失的困境。 尽管工程被批准为生态修复项目,且使用来源多样的工程渣土回填,但项目团队调研发现,该采石场矿坑未进行相关的防渗防扬尘措施,渣土直接倾倒矿坑内,其坑内渣土有大量白色、红色的淋溶水蔓延,疑似有非市政污泥和渣土进入该矿坑。 由于其定位为生态修复项目,根据生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》,污染场地治理修复工程已不再纳入环评管理范围。项目团队在马鞍山市生态环境局、自然资源局等官网,及检索该采石场的修复项目均未找到相关公示信息。同时项目团队向自然资源部门进行信息公开申请也未获取到该修复项目的修复方案。 大宗固废回填在安徽已出现一些典型模式,既有规范实施并具复制潜力的技术样板,也存在监管模糊、信息不透明的风险案例。这些地方性的多样化实践为制度建设提供了现实经验,也提醒我们在推广固废回填的路径时,首先需要同步完善风险识别与信息公开机制,相关主管部门一定要做到入场固废的监管,修复过程需要动态评估环境风险,才能做到大宗固废用于矿山修复的长治久清。

大宗固废用于矿山修复的适用性与未来方向 大宗固废用于污染场地修复并非“万能方案”,其适用性取决于三个核心条件:固废性质是否可控、场地条件是否适配、技术流程是否规范。从已有实践来看,符合上述条件的回填模式值得鼓励和提倡:既能消纳巨量固废、减少堆存占地,又为污染场地的生态修复提供了替代材料,实现“以废治废”的循环利用效益。但实现这样的“双赢”目标的前提是,做到入场固废的鉴别、回填过程的风险管控等一系列的关键保障措施。 展望未来,大宗固废用于污染场地修复项目应更加聚焦“精准化、智能化、长效化”。一方面,应细分固废类型和场地特征,制定并推行“一废一策”“一场一策”的分类指导机制;另一方面,应依托智能化手段,实现回填过程的实时监测与动态管控;同时,建立“谁回填、谁负责”的终身责任制,强化全过程的责任链条,确保修复成效的长期稳定。 唯有将政策刚性、技术创新与监管效能相结合,大宗固废回填才能真正成为生态修复的“助力”而非“隐患”,为“无废城市”建设与生态文明转型发展提供坚实支撑。 注释: [1]中研网《2025年中国工业固体废物综合利用行业市场深度分析及发展前景预测》 [2]张进德, 郗富瑞. 我国废弃矿山生态修复研究. 生态学报, 2020, 40(21): 7921-7930. [3]蔡美峰, 吴允权, 李鹏, 潘继良, 洪伟, 李军. 宁夏地区煤炭资源绿色开发现状与思路[J]. 工程科学学报, 2022, 44(1): 1-10. DOI: 10.13374/j.issn2095-9389.2021.04.21.002 [4]奚弦,桑树勋,刘世奇. 煤矿区固废矿化固定封存CO2与减污降碳协同处置利用的研究进展[J]. 煤炭学报,2024,49(8):36193634. DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.2023.1075 [5]铜陵市生态环境局《长龙山振兴、伯乐采石场等废弃矿坑及六国化工磷石膏生态修复治理项目 环境影响评价报告书》 [6]中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司《马鞍山市洁源环保有限公司马鞍山市一般工业固体废物Ⅱ类填埋场项目 环境影响报告书》 本项目由长江流域生态保护慈善信托提供资助,由合一绿色公益基金会·成蹊计划进行支持。成蹊计划从2015年以来持续培育支持民间环境保护力量,本次成蹊计划围绕信托目的“长江流域中下游生态环境的治理和恢复”,识别生态环境保护的环保先锋组织,资助支持其围绕具体细分议题开展保护行动。

感谢北京市企业家环保基金会、太平洋环境组织、北京自然之友公益基金会、中华环境保护基金会 、阿拉善SEE江淮项目中心、阿拉善SEE江南项目中心、湖北省长江生态保护基金会、长安慈·长江流域生态保护慈善信托、合一绿色公益基金会等对我们的大力支持!

|